Kia Ora——不仅是毛利语的“你好”,也是“谢谢”。当飞机降落以及离开奥克兰机场时,我透过舷窗俯瞰那片苍翠的原野与蔚蓝的海洋,心中都对着这片土地道了一声“Kia Ora”。

01 新西兰的自然与人文

未踏足新西兰之前,我对它的了解仅限于它是南半球一座远离尘嚣的岛国,被誉为“世界上最后一片净土”,也是蹦极极限运动的发源地。而当我真正来到这里,才逐渐领略到它的自然与人文之美。在这里,树木形态各异,有的如花椰菜般蓬勃,有的如雨伞般舒展,有的需十余人环抱方能围拢,有的则只在南半球盛夏时节的圣诞节绽放炽热的红花。走在新西兰的人行道上,车辆会主动停下礼让行人,而行人则会挥手致谢。乘坐公交车时,上车都需向司机道一声“Hi”或“Morning”,下车也会说“Thank you”。

02 每位学生都能取得成功

新西兰的教育理念非常注重学生个体的发展。我所在的高中校训是“Every student is capable of success”(每位学生都能取得成功)。让我尤为印象深刻的是,有的当地教师为了能在学生进出教室时与他们每个人打招呼,甚至将讲台搬到了门口。他们会在课堂上尽可能叫出每一位学生的名字,与每个学生互动,去努力了解他们。新西兰也非常注重学生的独立思考能力。每节课时长约一小时,但教师的统一讲解可能只占二三十分钟,更多时间留给了学生去自主思考与解决问题。学生之间的差距也比较大,当地教师往往采用分层教学方式。在上课前一段时间布置“Do-Now Activity”,然后在课堂上穿梭于学生之间,双膝跪地或席地而坐,与学生平等交流。

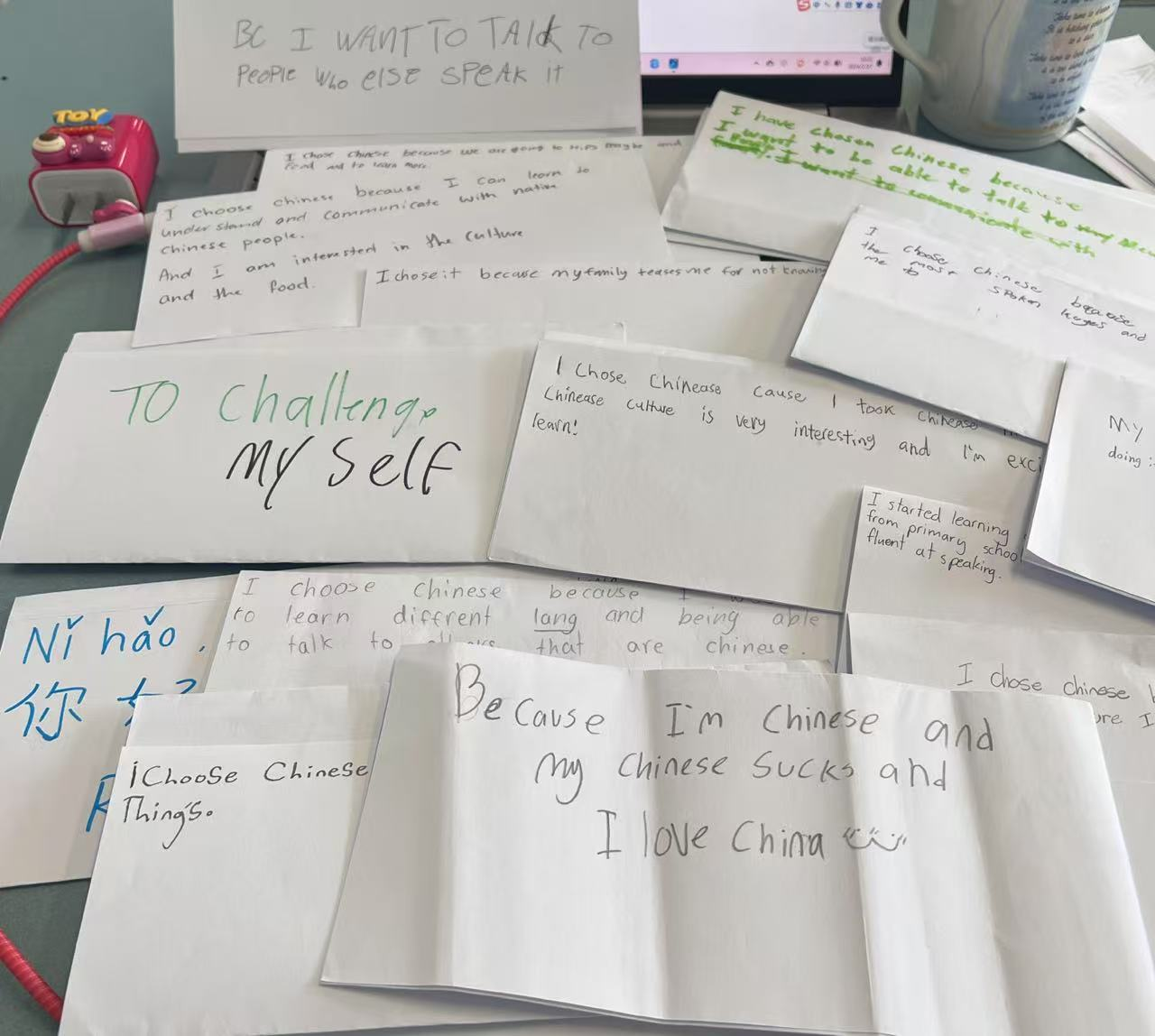

03 他的梦想是去清华大学

在新西兰高中,中文课程已经纳入了NCEA考试。Year 11至Year 13选择中文的学生需通过中文内外部考试以获取学分。Year 9和Year 10的学生则多是出于兴趣选择学习中文。学生的学习动机也各不相同,有的是受父母影响,有的是想挑战自我,也有的是源于对中文的热爱。我仍清晰记得一位家长在家长会上提及自己的孩子时说道:“他对中文有着浓厚的兴趣,身边的朋友几乎都是中国人。他有金色的头发,蓝色的眼睛,但他的灵魂里仿佛流淌着东方的血液,他热爱一切与中国文化相关的事物。”

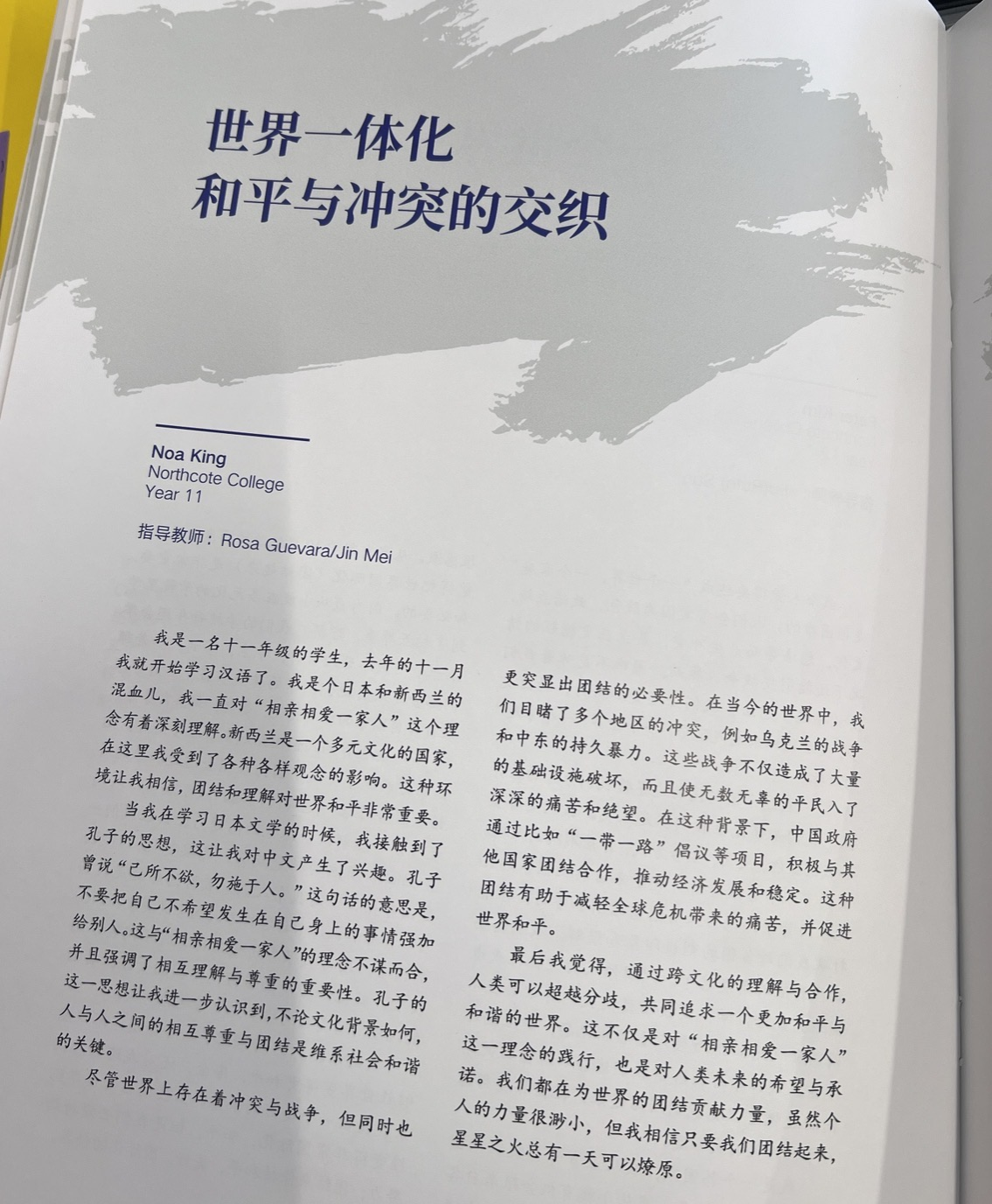

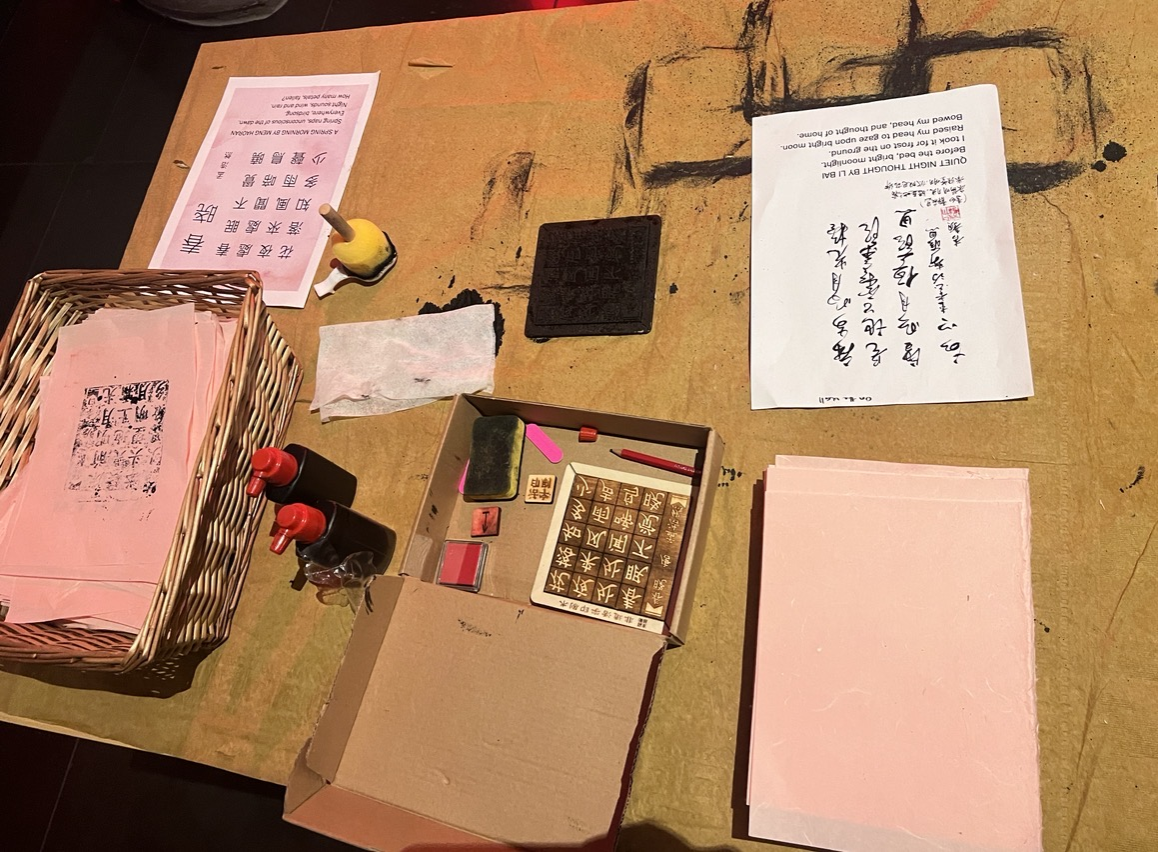

在课堂之外,我还积极鼓励学生参加“汉语桥”演讲比赛及“大使杯”写作竞赛,并在午休时间为他们提供培训和指导。一名Year 12学生荣获了奥克兰赛区演讲比赛第二名,后被选为新西兰中文周的大使。他曾告诉我,他的梦想是去清华大学学习。此外,写作竞赛中两名学生分别获得了二等奖和三等奖。课上,我们还组织了丰富的文化体验活动,如带领学生前往粤式茶楼品尝早茶,以及举办传统服饰文化课等。

04 校园之外的成长与体验

走出校园,奥克兰孔子学院也为我们志愿者提供了诸多成长机会。我主动报名担任了“汉语桥”演讲比赛高中组及孔院志愿者欢送典礼的主持人,还参与了“汉语桥”颁奖典礼及孔院中文周杰出学校颁奖典礼的礼仪工作。每次回到孔院参加工作坊,大家都笑称是“回娘家了”,这些经历都让我受益匪浅。

在教学之余,我与志愿者们也在新西兰的各个角落留下了足迹。我们在奥克兰种下了80株树苗,愿它们如同“汉语之花”,在新西兰生根发芽,繁茂生长。假期里,我和志愿者朋友们从南到北,穿越了整个新西兰。我们抵达了最北端的Te Kao,这里沙漠与海洋交汇,也是距离中国最近的地方;也曾到达南端的皇后镇,这座被誉为“冒险之都”的小镇吸引着来自世界各地的背包客。我们还去了硫磺味弥漫的Rotorua,这里有仿佛画家打翻了颜料盘的地热胜地;在Lake Tekapo仰望了南半球独有的璀璨漫天星辰;六次跨越了库克雪山的吊桥,以至于恐高症都快被治好了;在瓦纳卡欣赏了那棵孤独生长于湖中的树;在科罗曼德尔的热水沙滩边泡了野生的温泉;在新普利茅斯见证了雪山在云雾间揭开神秘面纱;在岛屿湾扬帆出了海;在Whakapapa滑了雪……

05 珍藏那些温暖与感动

就像每周教师大会Karakia(毛利文化中的仪式性祷告或祝福)中所说的“Haumi e, hui e, tāiki e”,这句毛利语传递了团结、和谐以及圆满完成的精神。这一年的志愿者经历,不仅让我深入了解了新西兰的教育体系和中文教学的现状,也极大地丰富了我的人生阅历。当离任在即,一名Year 9的学生对我说:“Miss, you should be a teacher here。”这句话给予了我极大的鼓舞和肯定。正如新西兰所带给我的,不仅有惊喜和挑战,还有感动。