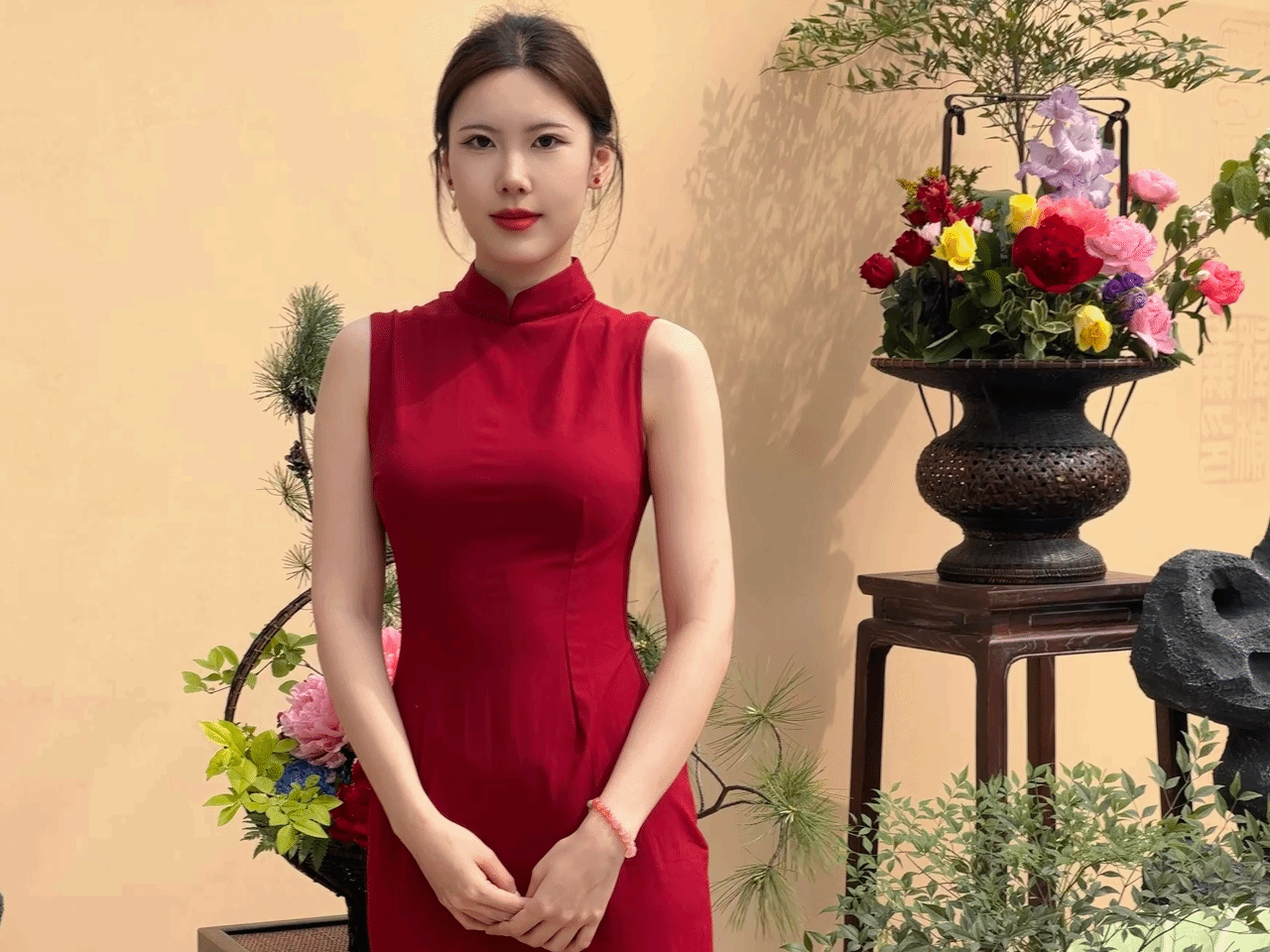

01 王珞珈/ 笃学敏行,不负韶华

— 个人介绍 —

国际中文学院汉语国际教育专业4班学生

中共党员

— 在校曾任职务 —

国际中文学院学生第四

党支部支部书记— 获奖经历 —

国家奖学金

一等奖学金

北京语言大学三好学生

北京语言大学优秀团干部

学海撷珍·书山问道

“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”在北语读研的阶段,我以坚韧不拔的毅力为舟,以踏实肯干的精神为帆,在汉语国际教育的浩瀚学海中破浪而行。犹记《礼记》云:“玉不琢,不成器”,三载寒窗,我于《汉字文化》刊文探汉字教学之玄机,携形声字研究叩响北语创新基金之门,更踏足天津大学、同济学术殿堂,以文会友。当“字理相通,文化相融”的论文被学术期刊收录时,我恍见仓颉造字时落下的星火,正燃成文明传承的炬光。

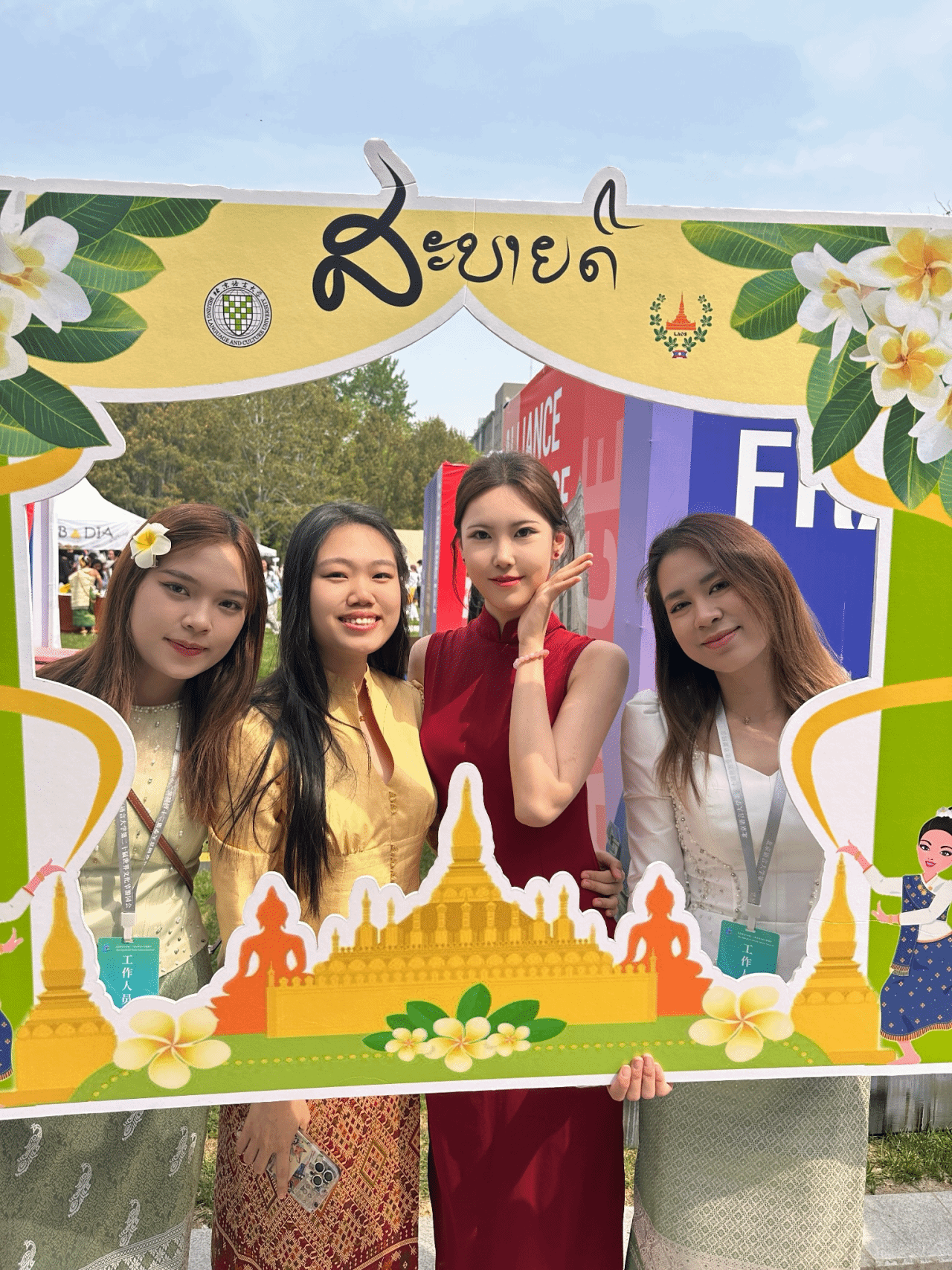

躬行践履·丹心燃灯

“见瓶水之冰,而知天下之寒。”身为国际中文学院党支部书记,我以“语通天下”之心参加世界文化街志愿活动,以“三会一课”为纲凝聚党员初心。王阳明言:“知是行之始,行是知之成”,参加志愿活动时那十余小时,恰是知行合一的证言。当“优秀毕业生”的绶带披肩时,我听见范仲淹的教诲在回响:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

四海传薪·桃李春风

“不积跬步,无以至千里。”从哥伦比亚大学的48课时中文操练,到线上雅加达的HSK5讲台;从十三国学子簇拥的北语预科教席,到跨越四大洲的168课时长征。当来自世界各地的学生以《论语》“有朋自远方来”相诵,当学生激动地持HSK证书展颜,方懂张载“为往圣继绝学”的真谛。那些伏案编撰的教案、挑灯批改的试卷,终成异国他乡破土而出的春笋。

结语:青衿志远·履践致远

“桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声。”回首三载求学路,抗压时以《孙子兵法》“求之于势,不责于人”自勉,教学时以陶行知“捧着一颗心来”自鉴。今当别离,愿携“三好学生”之誉、“国家奖学金”之光,效苏子“努力尽今夕,少年犹可夸”之志,在中华文化寰宇传薪的征途上——以墨为锋,以心为砚,再写新章。

02 王博超/ 未至终局,焉知生死

— 个人介绍—

2022级国际中文学院硕士研究生

— 在校曾任职务 —

国际中文学院研究生会副主席

国际中文学院2022级汉语国际教育2班团支书

— 获奖经历 —

曾获北京语言大学学业一等奖学金、

优秀共青团员、优秀团干部等荣誉

在知识沃土中筑牢专业根基

初入北语,我深知自己的不足——专业根基薄弱,从汉语言文学小跨到汉语国际教育,除了在二语习得、语言教学等方面存在短板,我也需要厘清 “词汇化”“语法化” 等语言本体相关概念,为此需要狠下功夫。学术研究不仅是理论推导,更是用严谨视角洞察语言教学实践的过程。因此需要跳出汉语,从更广阔的研究中汲取养分,从而获得更有效的提升。为此我常参加学术会议,带着研究成果走上讲台,与高校专家、业界同仁探讨相关议题。在研究过程中,导师对我的帮助是至关重要的,每每读到前沿理论或是比较晦涩难懂的文献时,我常去请教她的看法,在与她交流探讨过程中,逐步敲定研究方向,确定研究内容,商定研究过程,我在这期间受益匪浅,也让我明白学术之路是在开放交流中不断精进的。

在服务奉献中锤炼责任担当

在老师的信任下,我在这三年也投身于学生工作中,这是我在本科未曾接触过的领域,因此还存在许多做的不好的地方。但在研会伙伴们的帮助下,我们一起策划开展了一系列活动,我也在服务老师同学们的过程中逐渐成长,在人际交往、组织策划、应急处理等方面都获得了长足长进。我印象最深的经历就是2023年的跨年活动,为了呈现学院积极向上的风貌,给予同学们一个好的跨年体验,我们研会全体出动,分工明确,让我感受到了团队的力量,也让我们更有信心去应对今后的每一次工作。除了后台工作,这也是我第一次上台当主持人,这个“小任务”是我生命中一次独一无二的体验,站在台上看着观众们的笑脸、演员们的精彩表现,我也由衷地为我们研会成员感到骄傲。

在反思中走向更远的未来

三年北语时光,学术让我懂得严谨,学生工作教会我担当,实习实践则让我看见多元可能。当然,我也清楚自己的不足:学术上对理论前沿的探索有待深入,学生工作中有时因追求完美而效率不足,实习实践里对突发情况的应变能力仍需提升。 “正视不足是成长的起点。” 如今的我,正带着这些经历赋予的底气,准备迎接今后生活的挑战。

结语

朋友们,请相信人生就是需要不断尝试,在试错的过程中找到自己适合的路,哪怕前途坎坷,我们也要勇往直前。未至终局,焉知生死?愿我们都能在北语这片沃土中,以专业为舟,以热爱为帆,驶向更广阔的天地。