国际中文学院2023-2024学年

第二学期示范课圆满结束

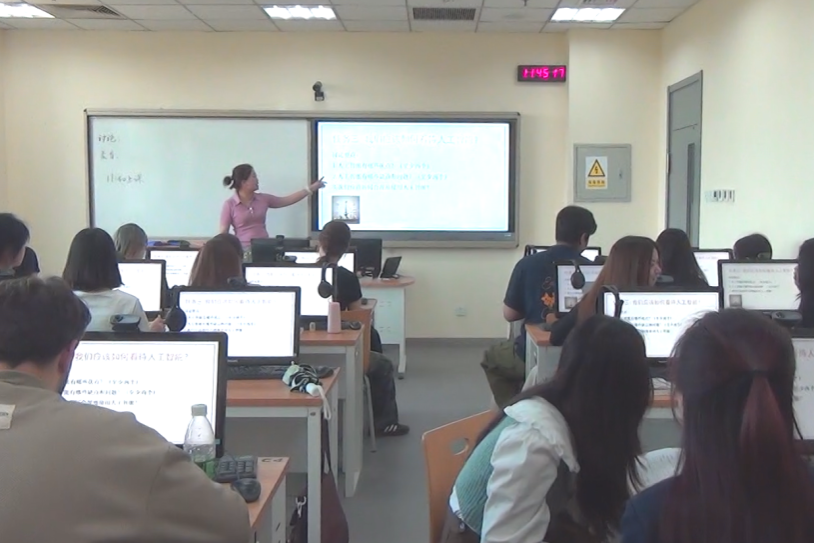

2024年4月30日下午2点,国际中文学院2023-2024学年第二学期示范课——汉语系口语教研室吴雪钰老师的中文口语课在教一楼811准时开始。学校教学督导组组长刘谦功老师莅临指导,沈庶英院长、朱彤副院长、常丹阳、王锐等多位资深老师及相关专业的本科生观摩了本次示范课。

本次示范课讲授的内容为中文口语4的第三单元,主题是“手机电脑和网络——智能生活”,教学对象是国际中文学院二年级下的本科留学生。

正式上课前,吴老师教师先通过超星学习通平台向学生发放课前学习材料,并给学生布置了填空、朗读和简答作业,并结合平台智能评阅和教师人工批阅,对课前学习结果进行批改和反馈。

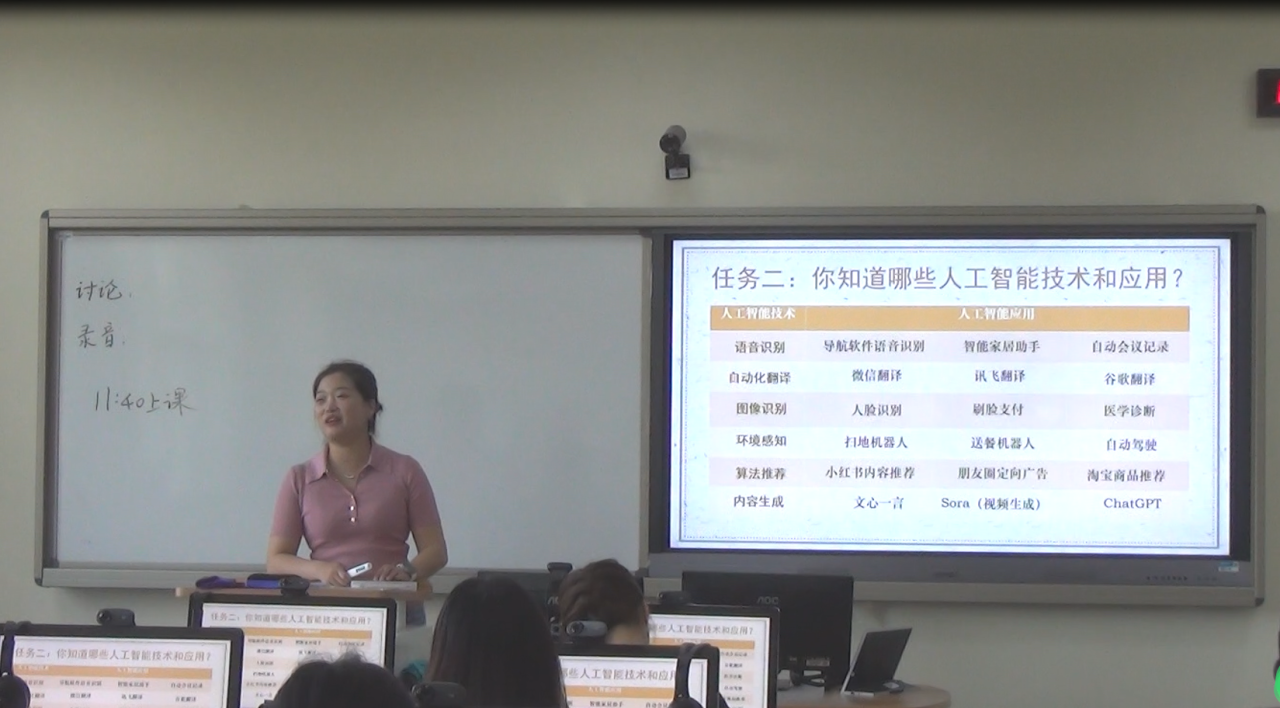

课上,吴老师首先带领学生总结了各种类别的手机应用软件,而后指导学生完成了三个任务——任务一:“推荐一款手机应用软件”,老师给出推荐要点,学生进行对话,并在对话练习的基础上进行成段表达的录音。任务二:“你知道哪些人工智能技术和应用?”老师用视频材料引入人工智能的话题,随后列表分类展示,引导学生说出具体内容。任务三:“我们应该如何看待人工智能?”老师先让学生看图说话并发表自己的意见,随后学生分组讨论人工智能的优点、缺点以及合理使用人工智能的问题,然后按照“小组讨论报告框架”进行表述。

课后,吴老师布置了主题为“我们在中国的智能生活”的小组报告作为对课堂教学内容的巩固和延伸,请留学生介绍在中国体验过的智能产品和服务以及自己的真实感受。

本次示范课的教学目标包括四方面。一是通过学生互相推荐手机应用软件的活动,培养学生主动探索、了解并分享现代科技产品的能力。在这个过程中,学生将学会如何清晰、有条理地介绍手机应用软件的功能、利弊及具体使用方法,提升其口头表达能力与分析评价能力。二是通过识别生活中的人工智能技术和工具并描述其功能,拓宽学生对人工智能领域应用的认知,增强其实践操作能力,激发学生对科技前沿发展的兴趣,并鼓励他们将理论知识与实际应用相结合。三是进行关于人工智能利弊和使用建议的讨论,在完成真实交际任务的过程中锻炼学生的口语交际能力。通过完成讨论报告,学生将学会如何对讨论内容进行整理和总结,进而形成自己的观点和见解,培养其逻辑思维和分析能力。同时,通过探讨关于人工智能的使用,帮助学生合理地使用人工智能工具辅助学习。四是通过布置主题为“我们在中国的智能生活”的小组报告作业,进一步增进学生对中国科学技术发展的感知,帮助学生在更深入的维度上体验中国、了解中国,从留学生的角度讲述中国的故事。

教师感言

中文口语4是国际中文学院二年级本科生的必修课程,使用的教材为赵雷教授主编的《任务型中级汉语口语》,以培养外国汉语学习者的跨文化汉语口头交际能力为目标。课程基于任务型教学理念,围绕学习者关心、常用和感兴趣的话题设计多样的教学任务,并在任务前、任务中、任务后各环节关注语言形式,将内容和形式有机地融合起来。口头交际能力的提升,需要大量的可理解的输入和可操作的输出。面对已经掌握了基础语音、词汇和语法知识的中高级水平汉语学习者来说,任务型教学法能够极大地提高学生的开口率和练习时间,对于提升口语水平非常有效。

本课程的最大特点就是学习者为中心。“人工智能”技术的快速进步,使得这一话题在今年备受关注。为了最大程度地激发学习者的兴趣,本节课围绕这一话题,设计了教学内容和各个教学环节,作为教材第三单元内容的扩展和补充。

关于话题的设计,我还想多啰嗦两句:“人工智能”是潘多拉的魔盒,它既能极大地提高我们的工作、学习效率,提升我们的生活质量,也同时引发着或者存在着很多的问题。如何适应“人工智能”技术的进步所带来的变化,在当下,每一个人都需要面对和思考的问题。留学生使用人工智能做作业是比较常见的一种现象。对新技术保持着充分的好奇、审慎的热情,和学生们一起探索,并引导他们正确、合理地使用这一工具,也是人工智能时代教师的职责所在。

此外,本节课围绕着口头表达的两个侧面——对话和独白,设计了具有信息差、意见差的任务活动,将有意义的交际活动贯穿在课堂教学环节中。为了完成这些交际任务,需要语言形式的基础。通过课前词汇准备、课上视频输入、课堂教学材料中的词汇提示、语言框架以及板书内容要点等,本节课给学生提供了充分且必要的语言支架,辅助学生进行逻辑清晰、语言准确的表达。前来指导和观摩的老师们也一致表示,这些词汇和框架对学习者有很好的效果。同时,本课程运用了超星学习通平台、教学楼语音教室的先进的录音设备和Newclass教学系统等多种现代化的教学技术手段来提升教学效果。

这堂课的效果呈现,靠的是各个教学环节中所有参与者思想的碰撞和火花的共鸣。在这里,特别想学生们一直以来的努力和在这100分钟课堂里的全情投入。这堂课的顺利“运行”,也离不开信息技术部门老师的大力协助。在准备公开课的过程中,学院的领导们给了我很多的关心和鼓励。十分令我感动的是,教研室的前辈们,还有二下口语课型组的同事,陪着我一遍又一遍地整理思路、打磨课件、修改教案,帮我寻找教学素材。不只是公开课如此,平时亦然。一门课程的建设,离不开团队的力量。

我承担这门课程的教学工作已有6年,每次课上都会在之前内容的基础进行一轮调整和增删。备课无止境,希望这一节课的内容、这一门课的内容在未来继续与时俱进,持续优化。

专家点评

“吴老师在课堂上很好地应用了任务型教学法与教育技术手段,目标明确,选题新颖,方法多样,指令清楚,且授课风格生动活泼,很有亲和力,课堂气氛始终很活跃,师生互动与生生互动都很充分,取得了很好的教学效果,建议将该课程作为精品课程推出。”

“吴雪钰老师的公开课教学环节完整清晰,师生互动充分,学生的表达积极主动,课堂气氛活跃,教师始终笑容可掬,极具亲和力,令学生如沐春风。教师通过展示‘词汇工具箱’和‘表达结构框架’、播放视频、提问、小组讨论、现场录音、播放学生录音并点评等环节引导学生口头操练,教学手段多样,教学效果显著。值得一提的是,教师把教材中‘网络生活’主题扩展到AI技术,使教学内容紧贴时代热点,也引起了学生的学习兴趣,激发了学生表达的积极性,这也体现出教师在教学设计中的与时俱进意识和收放自如的灵活性。”

“这两节口语课在任务型教学法的指导下,有效地将学生的语言学习与现实生活紧密结合,通过真实、有意义的任务,有效地提高了学生的口语能力和批判性思维能力。吴雪钰老师精心设计了两个任务:推荐手机应用软件和讨论人工智能的利弊,这些任务抓住了学生的兴趣点,很好地激发了他们的表达欲望。在执行任务的过程中,吴老师不仅布置了明确的任务,还为学生提供了完成任务可能需要的关键词汇和表达框架,这种做法为学生成功地表达自己的想法提供了有力的‘支架’。这种‘支架式’教学非常有助于学生构建语言能力,尤其是在讨论和表达较为复杂的观点时。吴老师在整个过程中扮演了引导者和协助者的角色,通过提问和反馈,帮助学生更深入地理解话题;此外,还巧妙地利用了多媒体工具,如展示相关的图片和视频,使课堂更加生动和吸引人。总体来说这次课非常成功,对其他课的教学也很有启发。”

“令人印象深刻的是吴雪钰老师循循善诱的教学方式,引导学生步步深入,层层递进,理解本课的话题,使复杂宏观的话题讨论一步一步展开,便于学生把握话题的整个结构,降低了口语话题表述的难度,提高了学生的开口意愿和效率。吴老师备课十分用心,话题材料的选择也贴近学生日常生活,学生有兴趣深入讨论。吴老师态度亲和自然,善于创设轻松融洽的课堂氛围,学生在轻松愉悦的氛围中不知不觉就展开了话题讨论,完成了教学内容,这一点也值得我们借鉴。”